いろにふれる

2021.12.31

年末と言えば大掃除

タイトルのとおりですね。今回はニフレルで水槽をキレイに保つ方法についてご紹介します。

まずは、お馴染み水槽掃除。 生きものを飼育する上で基本中の基本である"飼育の3じ(掃除・調餌・給餌)"の1つに数えられるほど重要な作業です。

皆さんがご来館される前にキュレーター一同総出で各水槽の掃除に当たります。 生物が見やすいように明るく当てている照明。この照明を栄養源として水槽の壁面にはコケ(珪藻、藻類の一種)が生えます。コケが増えてしまうとせっかくの生物が見えなくなってしまうため、キュレーターがこすって落とします。限られた時間の中で水槽をキレイにするのにはテクニックも必要!水槽に傷を付けないように細心の注意を図りながら、隅々まできれいにしていきます。

生物が見やすいように明るく当てている照明。この照明を栄養源として水槽の壁面にはコケ(珪藻、藻類の一種)が生えます。コケが増えてしまうとせっかくの生物が見えなくなってしまうため、キュレーターがこすって落とします。限られた時間の中で水槽をキレイにするのにはテクニックも必要!水槽に傷を付けないように細心の注意を図りながら、隅々まできれいにしていきます。

時間内に完璧に作業がこなせたときにはちょっとした達成感も感じたり...。

次が、タンクメイトによる"お手伝い"。

キュレーターがコケ掃除をする...と言っても、時間・人員には限りがあるため、ときには手が回らないことも...。

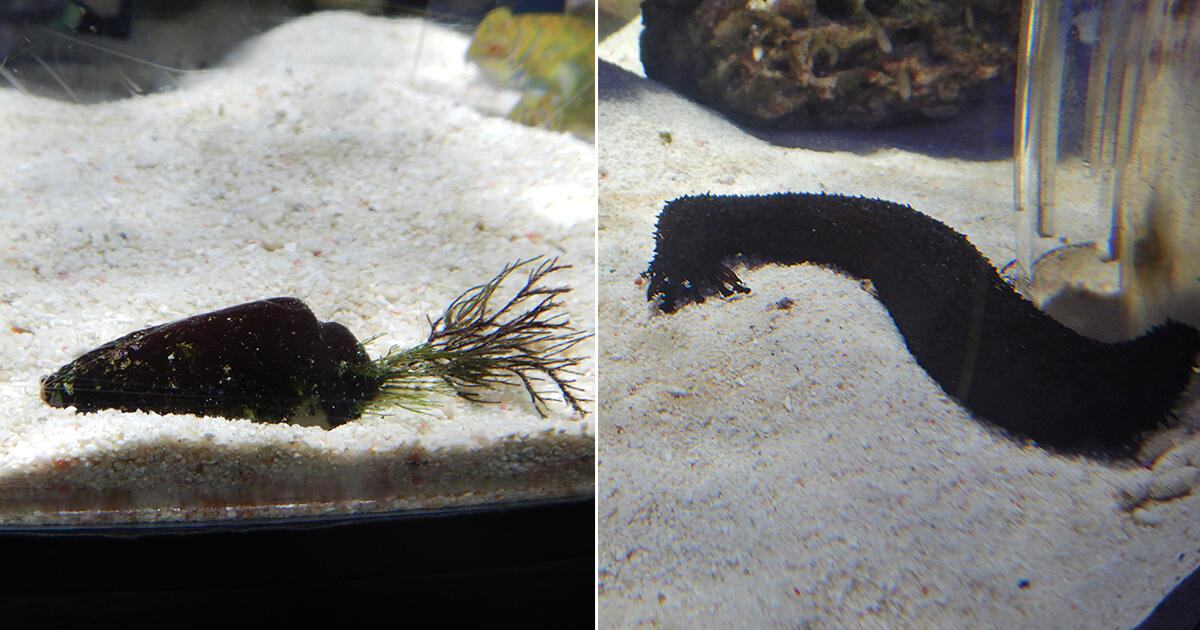

そんな時に助けてくれるのが"タンクメイト"の存在です。 主にいろにふれるゾーンで、『名前板がないけど何の生きものだろう??』と目に付くいきものたちがいます。それが今回ご紹介する"タンクメイト"、マガキガイ(左)とニセクロナマコ(右)です。

この生きものたちはおもに珪藻を餌として食べてくれ、食事の結果として水槽をキレイにしてくれるんです。水槽内の砂やレイアウトなど実際に洗うとなるとかなりの重労働...、そんなところはこのタンクメイトたちに手伝ってもらっています。 実は人だけではなく生き物の力も借りながらキレイな水槽は維持されているんですね。

最後にご紹介するのが、ろ過槽。 こちらは普段目にすることのない水槽下に隠れています。今回は特別にちょっとだけご紹介。

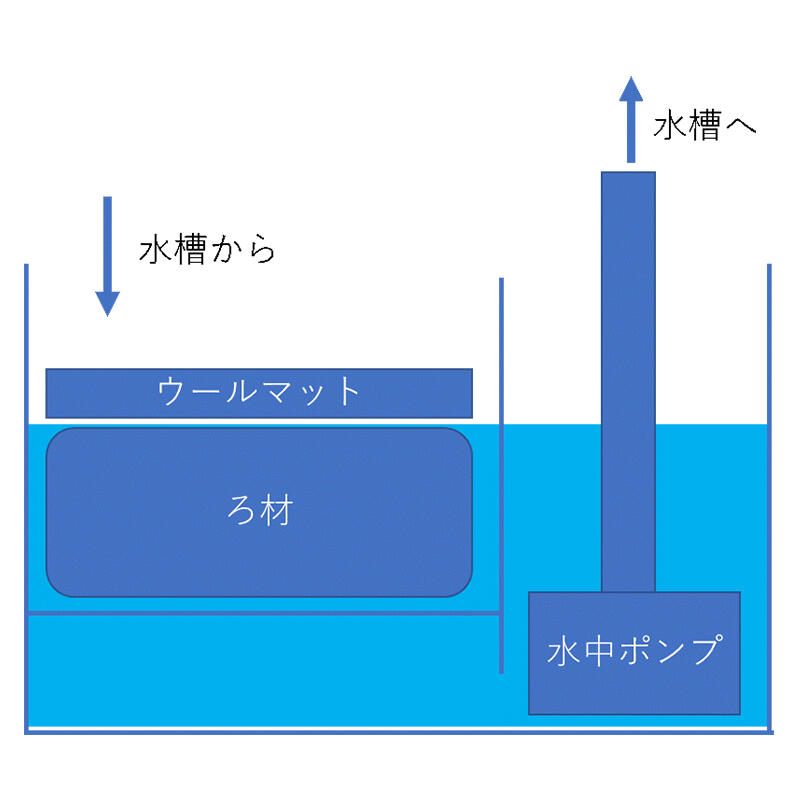

...とはいってもただの灰色の箱にしか見えません。 この箱を図にしてみるとこんな感じです。 まずウールマットで小さなチリやエサのカスなどの浮遊物を取り除く「物理ろ過」、そして、ろ材の順に水を通して水をキレイにしていくといった仕組みになっています。 これがろ材です。

まずウールマットで小さなチリやエサのカスなどの浮遊物を取り除く「物理ろ過」、そして、ろ材の順に水を通して水をキレイにしていくといった仕組みになっています。 これがろ材です。  ろ材の中には、ろ過バクテリアと呼ばれる微生物が無数に住み着いていて、生物のフンなどから出る有害物質(アンモニアなど)を無害なものへと分解してくれます。これを「生物ろ過」といいます。この2つのろ過を経て、水が再利用できるという訳です。ほかにも水を浄化する技術はありますが、ニフレルでは主にこの2つで水質を保っています。

ろ材の中には、ろ過バクテリアと呼ばれる微生物が無数に住み着いていて、生物のフンなどから出る有害物質(アンモニアなど)を無害なものへと分解してくれます。これを「生物ろ過」といいます。この2つのろ過を経て、水が再利用できるという訳です。ほかにも水を浄化する技術はありますが、ニフレルでは主にこの2つで水質を保っています。

本来自然界では、これらバクテリアや植物などによって水中の有害物質が完全に無害なものに分解され、循環していきます。そんな自然の大きな循環の一部を水槽の下の部分で再現しているんです。 もちろん完全なものではないので、ある程度の水の交換は必要となりますが...。少し夢が詰まっていますよね。

いかがでしたでしょうか?最後はちょっと複雑な話になってしまいましたが、ニフレルの水槽のキレイを保つ秘密についてご紹介させていただきました。 次回水槽を見る際には、そんな過程についても思い浮かべていただければ、また違った見方ができるかもしれませんよ。